海洋外交ー国連における健全な公海のための交渉

Yoshitaka Ota(ネレウスプログラムディレクター・政策)、 Rashid Sumaila,(OceanCanada Researchディレクター/ネレウス名誉リサーチアソシエイト)は、4月27日、Marjo Vierros(国連大学サステイナビリティ高等研究所非常勤シニアフェロー、Liu Institute客員研究員)がLiu Institute for Global Issuesにおいて講話した際、パネリストとして参加した。

Yoshitaka Ota(ネレウスプログラムディレクター・政策)、 Rashid Sumaila,(OceanCanada Researchディレクター/ネレウス名誉リサーチアソシエイト)は、4月27日、Marjo Vierros(国連大学サステイナビリティ高等研究所非常勤シニアフェロー、Liu Institute客員研究員)がLiu Institute for Global Issuesにおいて講話した際、パネリストとして参加した。

2013-2014年に発表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC) の第5次評価報告書では、気候変動と海の酸性化に対する海洋システムの脆弱性、影響、順応を強調していた。この研究分野は常に進展が見られ、この報告書が公表された後、“Observed and projected impacts of climate change on marine fisheries, aquaculture, coastal tourism, and human health: an update” が最新レビュー論文としてこのほど発表された。

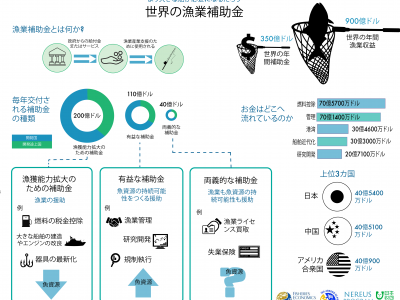

Rashid Sumaila (OceanCanada リサーチディレクター)とUBC Global Fisheries Cluster (Sea Around Us とネレウスプログラム) の共同研究「an updated estimate of global fisheries subsidies」が、学術誌Marine Policyに掲載された。この研究は、世界の水産業は年間350億ドルの政府からの補助金により支えられており、この補助金の大部分(年間200億ドル)が、乱獲等に繋がる漁獲能力拡大の助長に充てられている可能性があると指摘している。

人間の経済活動により漁業の持続可能性が脅かされている。IUU漁業(違法、無報告、無規制)による乱獲が、その主要な要因として挙げられる。ネレウスの共同研究グループであるSea Around Usの最近の研究よると、世界の漁獲量の3割が未報告であることがわかった。

太田義孝博士(ネレウスプログラムディレクター/政策担当、UBC)は、2015年10月23日に UBCのLiu Institute for Global Issuesで開催された、セミナー『海は誰のものか?国際公共財(グローバル・コモンズ )である海洋の資本と保全について』で議長を務めた。UNU-IAS(国連大学高騰研究所)とTKI(伝統知識研究所)のシニアフェローであるマリオ・ビエロス博士が発表を行った。このセミナーでは、公海ガバナンスの重要な問題や海洋資源の利益共有について話し合われた。